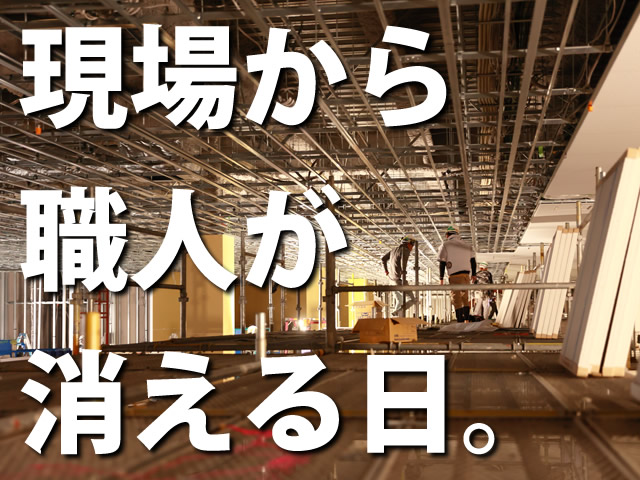

建設業界で何が起きているのか

「職人がいない」「募集を出しても応募がない」。

この言葉、今やどの建設会社からも聞こえてきます。

厚生労働省が公表している職業別の有効求人倍率(求職者1人に対して何件の求人があるか)によると、建設業関連職種の倍率は全国平均でも6倍前後。職種によっては10倍を超えるエリアもあります。つまり、1人の職人を10社が取り合っている状態です。

これはもはや“売り手市場”ではなく、“超・売り手市場”。

求人を出せば応募が来るという時代は、完全に終わりました。

有効求人倍率が高騰する理由

1. 職人の高齢化と若手不足

建設業の従事者の平均年齢は47歳以上。

20代の職人は全体の1割にも満たない現場も多く、後継者不足が深刻です。

高校卒業後、建設業に進む若者は年々減少。現場作業の「きつい・汚い・危険」という3Kイメージが根強く残っており、他業界への流出が続いています。

2. 景気回復と大型プロジェクトの影響

大阪・関西万博をはじめ、再開発やインフラ更新、災害復旧など全国的に建設需要は増加しています。

特に土木・鳶・防水・塗装・配管といった現場職は、どこもフル稼働。

需要が高まる一方で供給(職人)が追いつかないことで、求人倍率はさらに上昇しています。

3. 離職率の高さ

現場の人間関係、天候に左右される収入、社会保険未加入の問題などから、離職率も依然として高いまま。

職人の働き方が“安定”とは程遠い状況にあり、若者が敬遠する一因となっています。

求人を出しても応募が来ない理由

「求人票には仕事内容と給与を書いているのに、なぜ応募がないのか?」

多くの経営者が抱える悩みです。

実は、今の職人たちはスマホで会社を調べてから応募する時代。

求人サイトに情報を出すだけでは、他社との差別化ができません。

ホームページやSNSを通じて、

「どんな現場か」「どんな人が働いているか」「どんな社風か」

が見えなければ、選ばれないのです。

つまり、求人票よりも**“企業の発信力”**が重要になっているのです。

有効求人倍率10倍時代に必要なのは「採用ブランディング」

今の建設業採用は、「出す」だけではなく「魅せる」ことが求められます。

1. ホームページで信頼を伝える

求職者が最初に見るのは求人票ではなく会社のホームページ。

施工実績やスタッフ紹介、代表メッセージなど、人柄やビジョンを伝える構成が欠かせません。

2. SNSで日常を発信する

InstagramやTikTokで現場のリアルを発信する企業が急増。

若手職人が活躍する姿や仕事のカッコよさを伝えることで、共感採用に繋がります。

3. 動画で会社を“見える化”する

1分の会社紹介動画でも効果は絶大。

「どんな雰囲気で働いているのか」「どんな先輩がいるのか」を映像で見せることで、応募率が2〜3倍に跳ね上がるケースもあります。

“人が集まる会社”と“集まらない会社”の違い

有効求人倍率がどれだけ高くても、人が集まる会社は存在します。

その共通点は以下の3つです。

-

情報発信を止めないこと

求人は「出した瞬間に終わり」ではなく、「更新と改善」が命。

月ごとの反響データを見て、タイトルや写真をブラッシュアップしています。 -

職人目線のメッセージ

「未経験歓迎」ではなく、「先輩が横で支える」「最初の3ヶ月は道具貸与」など、リアルで伝わる言葉を使っています。 -

経営者の顔が見えること

“誰と働くか”が重視される時代。

社長の想いが見える企業ほど、信頼され、応募に繋がります。

まとめ:採用も「現場主義」で挑む時代へ

建設業界の有効求人倍率は、今後もしばらく高止まりが続くと予測されています。

この状況を「危機」と捉えるか、「チャンス」と捉えるかで、企業の未来は大きく変わります。

優秀な職人を確保するために必要なのは、求人媒体を変えることではなく、伝え方を変えること。

求人広告、ホームページ、SNS、動画──。

それらを総合的に組み合わせ、自社の魅力を最大化する採用戦略が求められています。

有効求人倍率10倍の今だからこそ、

“発信力のある会社”だけが、次の時代に選ばれるのです。

【PR】全ての悩み、職人スタイルで解消できます

スマホサイト、オリジナルデザインで25万円!【職スタWEB】

36万再生の実績を御社にも!【職スタSNS】

などを展開中です。まずはお気軽にお問い合わせを